blueoverの中の人の話 #02 革について

|

ZUCCO ブルーオーバーのサンプル職人。型紙から、縫製、製靴までハンドメイドで靴を作り上げる。工場手配、資材段取りも行っている。 @blueover_zucco |

この連載は、私の仕事――つまり、靴をつくるということに関して、できるだけわかりやすくお伝えしたいと思いnoteに書いたもの数回分を、まとめたものです。

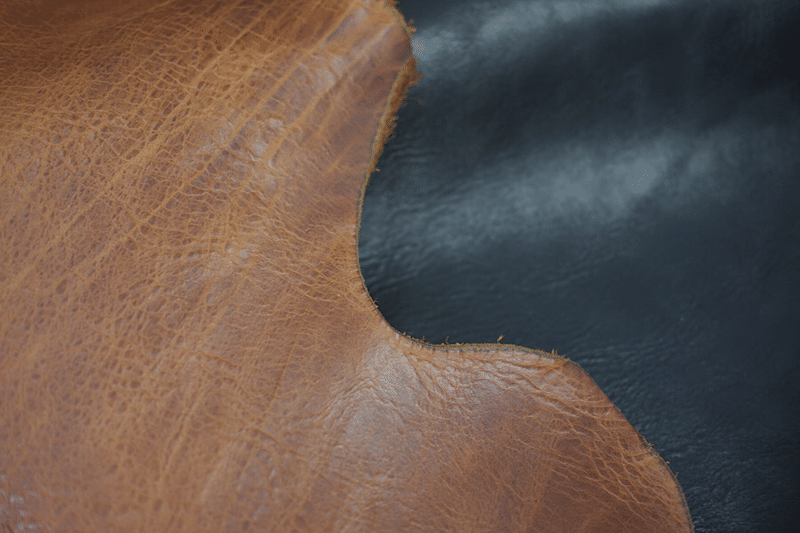

<革を購入するとき>

わたしは高校生のとき、革製品を始めて購入してから、革が好きになりました。靴の仕事に関わるようになってからは、革を使うようになり、私の仕事にとってはとても身近なもの。革はどこで購入するか、大きく2つの選択肢があります。

- 革問屋さん

- 革タンナーさん

①は東京なら浅草、大阪であれば大国町などに多く見られます。日本各地や海外の革タンナーさんから革を仕入れて在庫を持ち、卸売をしてくれます。タンナーさんと一緒に定番品を作り、サンプル帳を用意し、私たちのように革がほしい会社や個人に対して、販売をします。問屋さんが在庫をもっているので、1枚から購入できる場合も多いです。

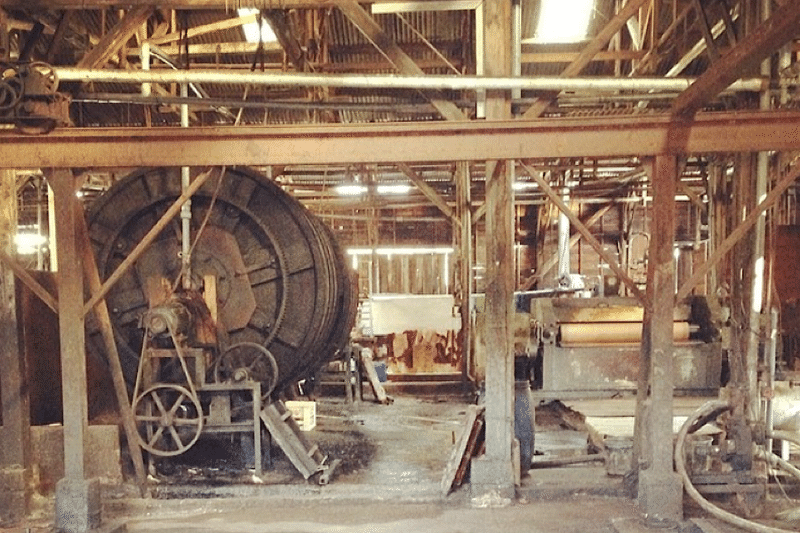

②はタンナー(tanner)。【なめし】に使われる植物のタンニンが名前の由来なのでしょうね。【なめし】とは、動物の皮を革にすること。皮は腐ってしまったり、硬くなったりします。樹液や薬品などでなめし加工を施し、皮から革にしていきます。

(※上記は老舗タンナーさんで撮影した写真)

ちなみに、タンナーさんに行く前に、原皮屋さんもいらっしゃいます。原皮屋さんは皮が腐敗しないように塩付けにし、タンナーさんに渡します。

【原皮屋さん】→【タンナー屋さん】→【革問屋さん】→【購入する】

通常はこのような流れ。ただ、私たちはありがたいことに問屋さんからもタンナー屋さんからも購入させてもらっています。

問屋さんから購入するメリット、デメリット

革をストックしてくれていますので、必要時にすぐに手に入ることが多いです。ただ、問屋さんの在庫が切れていると在庫が補充される期間がかかります。定番品として、サンプル帳を作成していますので、色ぶれが少ないかな。問屋さんに聞くと種類によっては色ぶれしやすいものあるようです。

問屋さんのサンプル帳の中で選ばなければならず、イメージに合わなければ他の問屋さんを探さなければなりません。何件もの問屋さんにサンプル帳を見せてもらっても、納得いかないこともあります。

タンナーさんから購入するメリット、デメリット

革を在庫していませんので、発注してから1ヶ月~2ヶ月ほどのリードタイムが必要です。発注して、万が一、不良がでれば初めから作り直しです。

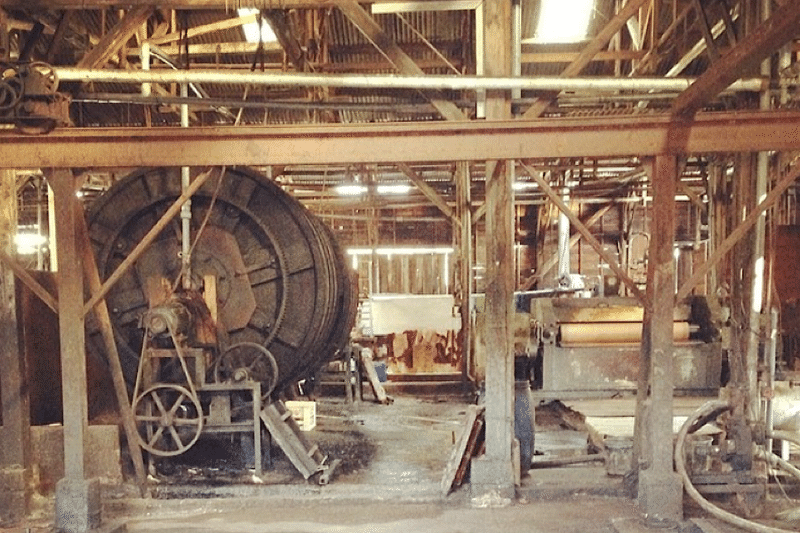

たとえば防水加脂剤を入れた防水レザーや製品染めなどの技術を用いた製品作りに関与できることもあります。タイコと呼ばれる大きな木の樽に何枚かの皮を入れ、まわしながら革にしていく必要があるため、1枚だけの購入は難しく5枚~10枚などの枚数の購入が必要になります。

色や仕上げ方法など、指定できるため、ほしい革のイメージがあれば相談にのっていただける場合が多いです。加工が増えれば、伴って金額は高くなります。

革問屋さんからの購入する場合と比較すると色ぶれも起こりやすいです。

定番品ではないため、都度、革の発注時に確認、出来上がりも確認する必要があります。

(※上記2枚は、7年くらい前に姫路の個人タンナーさんで撮影した写真)

仕入れ値は問屋さんを通すより安いのは当たり前。ですが、複数枚の購入と納期を考えると、問屋さんとタンナーさん、どちらにもよい面があるな、と思います。

使い分けが大事

私たち blueover は問屋さんともタンナーさんともお取引をさせていただいていて、使い分けています。たとえば、白い革を作るのはとても難しいのですが、白い革は問屋さんから仕入れています。自社のオリジナルの2.3ミリの厚口レザーは、なかなか手にはいらない厚みなので、タンナーさんと一緒に作りました。

次に作る靴やカバンの特性をイメージして革を購入する業者さんを選ぶ。

どちらもの、メリットとデメリットを考慮して、製品ごとにどこの業者さんと組むかを選定させてもらっています。よりよい素材。よりよい製品を求めて。

<革についての『?』を聞いてみた>

SDGsという言葉をよく聞きますよね。持続可能な開発目標。子供を持って私は子供たちの未来に何が残せるか、何が出来るかを考えるようになり、今までよりも色々なことに『?』が浮かぶようになりました。

①ほんとうに革を作るために動物が処分されているのか?

近年動物愛護から、毛皮やレザーを使わないファッションブランドがピックアップされていたりします。革問屋さんが話を聞いてくださったので、以下にまとめます。

毛皮やエキゾチックレザーは別らしいのですが、『革』は、食肉を得るための副産物だったり、害獣駆除された動物の皮をなめし加工して作っているそうです。牛や豚など広く革製品として流通している動物を、革をつくるために殺傷することは罰せられているといいます。

食肉にする過程で出てくる副産物としての皮を革になめし、余すことなく利用する。そういった点から見れば、エコなことな気がしますね。

②タンニンなめしは環境に優しくてクロムなめしは有害なのか?

タンニンなめしは植物由来の成分なので、天然のもの。たしかに環境に負荷はないようです。クロムなめしはどうなのでしょう。インターネットなどで調べているとクロムは有害なのかのかな、という疑問が沸いたのですが、クロムは実は人体にも含まれていて必要な種類もあるそうです。

6価クロムが有害とされていますが、日本は規制がとてもきびしく、使用できません。3価クロムが使われ、無害なもの、むしろ人間に必要なミネラルなんですって!

それでも、クロムなめしで使われたクロムは浄化システムで綺麗にされるそうで、その誰も真似できない素晴らしい浄化システムがあるのが、革の産地として有名な姫路や栃木。

まれにクロムもタンニンも、アレルギーの症状がでてしまう方がいらっしゃるとのことでした。

まとめ

- 食肉の副産物として革が作られる。

- クロムなめしは有害ではない。

昔から好きな革。答えが聞けて、正直スーッとしました。これからも、様々な勘違いや疑問、小さいことも大きいことも、スッキリしていければな、と思います。

<タンニンなめしについて、まとめてみた>

昨日も革のお話をしましたが、続いて今日も革の話を。

今日は『タンニンなめし』についてです。『なめし』という言葉を聞いたことがありますか?動物の皮を放っておくと腐ったり、カチコチに硬くなったりしてしまいます。植物樹液や薬品によって『なめし』を行い、革に変えることで安定して使えるようになるそうです。

タンニンなめし

タンニンなめしは植物性のなめし方で、植物から取れるタンニン(渋)を使う。その植物は渋といえばの柿渋や、ミモザやアカシアなど、いろいろあるようです。

むかし、お世話になったタンナーさんが、「タンニンなめしした革は、ほんと、木と一緒やで。」と教えてくれました。

ベースの色は茶色がベースなので、発色の明るさはなく、アースカラーになります。クロムなめしの革と比較しても硬いです。革底の靴ではタンニンなめしをした分厚いベンズと呼ばれる革がよく使われます。

革靴のヒールなんかに使われている積み上げヒール(木みたいなやつ)は、革を積み上げて作ったもの。ペーパーでヤスリをかけて、水をつけて布で磨いてやればピカピカになるので、ほんとに木みたいです。

『フルタン』とは

フルタンニンの略です。薬品を使わず、植物の成分のみでなめした革のこと。

でも、タンニンなめしだからといって、薬品を使っていないというわけではないかもしれません。

とくに、革がナチュラル(ベージュ色)でなければ、色を出すために染料や顔料を使っています。これらを使用すると『フルタン』ではないそうです。

『フルタン』は植物由来のものしか入っていないため、土に返る天然のもの。焼いたら食べれるとのことです(※マネはしないでください※)。

タンニンなめしの革のメリットとデメリット

私は若いとき、革といえばタンニンがいいね!と思っていたときもありましたが、今は『タンニンもいい。でもクロムもいいし、コンビもいいよね!』と思っています。何事にもいいとこ、悪いとこがあります。

【タンニンなめしのメリット、デメリット】

-

いいにおい

個人の見解です。 -

経年変化(エイジング)を楽しめる。

酸素やオイルを含むといい味わいになる。あめ色の艶が出てくる。 -

なめしに時間がかかる

ピット槽というタンニン剤が入ったプールに皮をつけ、なめしていく方法であれば約2ヶ月の期間がかかると聞きます。

ドラム式(洗濯機のようにぐるぐる回す方法)もあるようで、1日~5日で出来上がるクロムなめしよりは遅いものの比較的短時間で革が仕上がります。 - クロムなめしの革と比較して、しみが出来やすく、熱にも弱い。

- 伸縮性はクロムに比べて劣るので、なじみにくい。

<靴作りに欠かせない、クロムなめしのこと>

重金属系の薬品を使ってなめす方法です。1日~5日程度の短期間でなめすこと出来るようです。

といっても、タンナーさんから上がってくる期間はタンニンなめしとほば変わりませんよ。だいたい1ヶ月~1ヶ月半で出来ます。(※ドラム式ではなくピット槽の場合のヌメはもっと期間がかかります。)

それは、世界のほとんどの革がクロムなめしだからなのかな。たぶん順番待ちなのかな?

クロムなめしのメリット・デメリット

-

製品に加工しやすい

クロムなめしの革は、植物性のタンニンなめしの革と比べて、柔軟性、伸縮性があり、耐久性、耐熱性があります。加工のときに革が傷んだりしにくく、柔らかさや伸びがあるので、加工自体がしやすいです。 -

色がきれいに表現できる

クロムでなめした革はウェットブルーという薄水色の下地になります。タンニンなめしがベースだと、アースカラーになりがちなのですが、クロムだと染色性がよく、鮮やかな色を再現できます。 -

経年変化しにくい

革製品の経年変化に期待するお客様も多いかな、とも思うのですが、クロムなめしの革はタンニンなめしよりも経年変化によって起こる艶や色が濃くなる現象は見られません。その分タンニンなめしよりもケアが少なくてすむのですが、革を育てたい人には物足りないかもしれません。

前に書いたのですが、環境への影響はないそうです。

靴つくりにおいてのクロムなめしは?

靴のアッパーのメイン材に革を選ぶなら、クロムなめしの革を採用することが多いかと思います。タンニンなめしよりも水分にも強いので、製品になった後、シミなども気になりにくいかもしれません。

靴は革を裁断し、ミシンで縫い、出来上がったアッパーと呼ばれる部品を木型に合わせて、引っ張ったり叩いたりして作っていきます。革がかわいそうなくらい引っ張ったり叩きます。でもそうしないと、木型にしっかり馴染みません。

(※写真はblueoverのグッドイヤー製法のモデル『PHOLUS』)

硬すぎたり、伸びなかったりすると、靴にしていくのも大変ですが、むかし個人的に作った靴で、靴が硬くて足が痛かったケースもありました。。

また、釣り込みという作業のとき、つま先やかかとに入れる芯を熱で溶かしたり、薬品で溶かす必要があるのですが、クロムなめしの革は傷みにくいので、私からすると、とても助かっています。

まとめ

タンニンなめしも、クロムなめしも、それぞれメリットとデメリットがあります。私たちblueoverは、革以外の素材でも共通するのですが、その素材の個性を活かして、商品作りをしていくことが大事だと考えています。それが長く使っていただける商品につながっていくはずです。

<革の種類~スムースレザー編>

革は表面の仕上げによって呼ばれ方が違ったりします。スムースレザー、ベロア、ヌバック、スエード、型押し、シュリンク、エナメルなど。初めはスムースレザーから始めたいと思います。

スムースレザー

スムースレザーとは、一番一般的な革。【滑らかな革】の意味で、牛革や馬革などの革の種類には関係ありません。仕上がりの状態で分けられます。

ですから、ベロアやヌバック、スエードなどの起毛革やシボのある型押し革やシュリンクレザーはここには入りません。一般的にはクロムなめしで仕上げた革をアイロン加工し、滑らかにして作られることが多いのですが、ヌメ革やオイルレザーでも、吟面が滑らかであればスムースレザーです。なので、スムースレザーといっても、革の仕上げ方法が違うため、表情はざまざまです。

たとえばblueoverのモデルで比較してみる

スムースレザーを使っているモデルでたとえると、marcoとおかっぱ。

marcoで採用しているスムースレザーは、防水加脂をしみこませ、半永久的に防水機能をもちます。革本来の表情も楽しめますが、独特の艶もあり、美しい革に仕上げています。

おかっぱでは、白や黒の色がきれいに出て、また柔らかさのあるスムースレザーです。白はとても作るのが難しい色なのですが、革の部位によって色や表情が変わらぬよう、均等に見えるように作られています。

ちなみに、ビジネス靴では、ほとんどがスムースレザーですね。話をまとめると、同じスムースレザーとはいえ、どんな表情が欲しいかによって、仕上げ方は何通りもあり、魅せ方は全然ちがってきます。

<革の種類~起毛革編>

blueoverの靴は、革を使っていることが多いのも特徴かもしれません。ハンプやナイロンなどの生地も使うこともありますが、そのときはコンビ素材として革を使います。そして、スニーカーに相性のいい起毛革について、今日はお話していきます。

起毛革とは

起毛革は、サンドペーパーなどでヤスって毛羽立たせた革のことです。

といっても、スエード・ヌバック・ベロアなど、(他にもありますが、省きます。)たくさん種類があるということです。今回はblueoverでよく使っている素材で、あなたの身の回りにもあるかも知れないスエード・ヌバック・ベロアについてご紹介したいと思います。

スエード

起毛革の中で一番耳にするのがスエードではないでしょうか?私は革のことをあまり知らなかった昔、起毛革はすべてスエードなのかと思っていました。(えへへ。)

比較的小さい革(ヤギ革やシープ、豚革)などの革の裏面を毛羽立たせたものが、スエードと呼ばれます。小さい革は繊維が小さいので、毛羽立っているとはいえ、細かくて気持ちい印象です。

(blueoverのスエード使用モデル:上 Mikey SUEDE、下 SHORTY SUEDE)

牛革と比較すると革の厚みが薄いので、裏張りして使っています。

そういえばむかしTOMORROWLANDでマスタード色のシープスエードのジャケットを買ったな。小ぶりな革がベースなので、軽さも特徴で、服にも使われることが多いです。

ヌバック

ヌバックは大きな牛革の吟面部分(革の表面)をペーパーでやすって滑らかにししたものです。スエード、ヌバック、ベロアの中で、毛足が一番短く、一番触って気持ちよく、頬ずりしたくなるのが特徴です。

高級なブランドにもよく使われています。確かに他の起毛革と比べると、スムースに近しい印象もあります。若干光沢があって、大きめの牛革なので、厚みがあります。blueoverでもよく使われます。

最近だとブランド10周年記念モデル、みんなのマイキーがヌバックです。

(blueoverのヌバック使用モデル:みんなのマイキー ※写真はサンプル時のものです)

ベロア

わたしたちがもっとも使っている素材はベロアです。ベロアは大きな牛革の床面(裏面)をペーパーなどでやすったもので、厚みがあります。

また、スエードが小ぶりで繊維が細かいといいましたが、反対に繊維が大きいので、起毛の感じがあらく仕上がり、カジュアルな雰囲気があります。

ベロアはさらに2種類に分類できます。銀付ベロアと床ベロアです。銀面がついているか、ついていないか。私たちはどちらも大好きですが、blueoverのブランド立ち上げ時からあるMikeyは床ベロアを採用しています。

(blueoverのベロア使用モデル:Mikey)

私たちは2mmの分厚いベロアを使っています。ただ昨今、厚みがあり、しっかりとしたベロアを仕入れるのが難しくなっているようです。

起毛革はいかがでしたか?それぞれMikeyで比較すると、より印象の違いが分かりやすいですね。定番のベロアMikeyは一番カジュアルで可愛らしい印象でした。

<雨の日の必需品、防水レザー>

今日も雨。今年は梅雨だけでなく、夏も雨が多いです。天気が変わりやすく、読めないことも多いので、革製品の靴やカバンなら気を使います。

そんなときに頼れるのが『防水レザー』。近頃、よく聞かれるようになってきました。

防水レザーとは

以前の防水レザーは、革の表面に加工し、のっぺりとした表情になるので、個人的には好きではありませんでした。革の表情が好きで革製品を持つのに、表面の加工でそれが失われていたからです。

何年前でしょうか。タンナーさんから、『今の防水レザー』を見せていただき、驚きました。今までの(のっぺり)は無くなって、革そのものの風合いが損なわれず、言われても防水機能があるかなんて、分からないものでした。水がはじかれることでしか判断できません。

私たちのblueoverではmarcoとPHOLUSというモデルで、『防水レザー』を使っています。

老舗タンナーさんに防水レザーを見せていただいてから、美しい艶やかさと防水機能を兼ねそろえる『オリジナルの防水レザー』をともに作り上げました。

革のなめしの段階で、防水加脂を革そのものに染み込ませています。革の繊維が残る限り防水機能は保たれます。見た目と機能性を兼ねそろえた素材です。

革は水に弱いのが当たり前なったのに、革なら防水は当たり前な時代がくるかも知れません。

雨が多く、天候が読めない日本。防水レザーは今後ますます必需品になりそうな予感。活躍の場を広げていきそうです。

<いいとこどりの混合なめしのこと>

前にお話しましたが、革のなめし方の代表的な方法としてはタンニンなめしとクロムなめしがあります。今日はこれら二つのなめし方のいいとこどりをしたなめし方、『混合なめし』について。

混合なめしとは

コンビなめしとも呼ばれます。2つ以上のなめし方を組み合わせたなめし方法になります。

クロムなめしを施した革をタンニン加工することが多いようです。クロムなめしだけ行った革よりも、少し硬さを足すことができ、経年変化もゆっくりではありますが、楽しむことが出来ます。

タンニンなめしだけを行った革よりも、柔らかみをもち、伸縮性があるので、縫製などの加工はしやすくなります。また、タンニンのみの場合よりも、熱や水などにも強くなります。

つまり、クロムなめしとタンニンなめしの両方の良さが備わった革が混合なめしということ。ただ、クロムとタンニンそれぞれの良い点にはかなわないです。

伸縮性、耐熱性、耐水性など、クロムと比較するとクロムが優れていますし、経年変化や硬さをタンニンと比較つればタンニンのほうが優れています。※混合なめしにおけるクロムとタンニンの割合で、物性が変わってくるようです。

それぞれの用途を考えてみる

では、実際にどのように使いわけされているのでしょうか。

タンニンなめしのものは靴の底材やベルト、カバンの取っ手やショルダー部分などにも用いられます。タンニンなめしの出来た革は伸びにくいので、その個性が生かされています。

クロムなめしは、カバンや靴のアッパー、車のシートや家具など、幅広く使われています。縫製作業が必要になる革製品にはクロムなめしが多いように思います。色も鮮やかに表現できます。

混合なめしは、クロムと同じようなカバンや靴のアッパーなどの用途で用いられることも多いです。タンニンと一緒に部位使いで用いられることもあります。

たとえば私たちの別のブランドになるのですが、カバンのWONDER BAGGAGEの2waytoteなんかは、わかりやすく、取っ手部分はタンニンなめしのヌメ革、底のはかまと呼ばれる部分は混合なめしです。

WONDER BAGGAGEの2waytoteで考えてみる

取っ手は使っていくうちに伸びてしまったら大変です。タンニンなめしが適しています。底部分はタンニンだと硬くて革が割れてしまうこともあります。またタンニンだとシミにもなりやすく、地面に触れる可能性のある場所に採用するには懸念があります。ですから、さわり心地も柔らかく、加工もしやすく、タンニンに比べるとシミにもなりにくい混合なめしを採用しました。

ベルト部分と比べるとゆっくりにはなりますが、底部分も経年変化をしてくれます。もともと底部分は柔らかさがあるので、経年変化の差は気にならない程度です。

あとがき

結局、わたしはどのなめし方も良いところがあり、それぞれの良さを理解したうえで、商品に落とし込むことが大事だと思っています。革屋さんや商品を加工してくれる工場さんと相談しながら、どの素材を使うのが最善かを話し合いながら決めていけば、より良い商品につながっていきます。

<革の染色について~染料仕上げと顔料仕上げ、とその間。>

以前、皮から革にする「なめし」について書きました。なめした後、革は色をつけて仕上げされ、いろいろな製品に使われ、世の中に出ていきます。

色付けの仕上げ方法

その色付けの仕上げ方法は、おおまかに4個に分けることができます。

- 素上げ

- 染料仕上げ(アニリン仕上げもここに含まれる)

- 顔料仕上げ

- セミアニリン仕上げ

それぞれメリット、デメリットがあり、いいところを生かして商品に落とし込まれます。

素上げ

名から伝わるかも、とも思いますが、革に何も染色をしていない、素のままの革のことです。何もしていないので、革本来の質感を感じることができます。

イメージしやすいものとして、肌色のヌメ革などでしょうか。使っていくと、経年変化を楽しめます。デメリットとしては、耐久性、耐水性、耐熱性に劣ります。シミになりやすい。素のままなので、お化粧をしていない状態です。

人もお化粧をしたら、紫外線などをブロックします。そう考えると素上げは「すっぴん」。そう考えると分かりやすいですね。blueoverのmikeyの豚ライニングは素上げです。

染料仕上げ(アニリン仕上げもここに含まれる)

染料を染めるための方法のひとつです。水や溶剤に溶かして革を染め上げます。革の表面だけでなく、組織の内部まで色をつけ、革独特の風合いを生かしたままで、透明感のある色調の表現ができます。表面は素の状態に近い仕上がりになるため、本来の手触りや見た目がそのまま。革らしさのある仕上がりです。

デメリットとしては水に弱く、色落ちしやすいです。また、スムース革の場合、革がきれいでないと革本来の傷や模様が目立ちます。ステアなどの大きな牛は喧嘩したり、虫に刺されたり、暮らしてきた中で革になるので、染料仕上げはあまり使われません。カーフやキップなど小さい牛に使われることが多いそうです。

ただ、blueoverでは定番のmikeyの表革に使われます。mikeyはベロア。起毛革なので、染料のみの仕上げになっています。

アニリン(合成染料)仕上げというのは、染料仕上げの中の一つです。染料といっても、草木染やカゼイン(牛乳などに含まれるたんぱく質)染めの天然染料などもあるわけです。

染料のなかで頻繁に使われているのがアニリンになります。タンニンなめしの革もクロムなめしの革もよく染まるためです。なのでアニリン仕上げという言葉をよく聞くのです。

顔料仕上げ

革をコーティングして傷やシミを隠すことに使われます。顔料を塗布したら、革は色も雰囲気も均一に仕上げることができ、鮮やかな色も表現できます。

デメリットとしては、顔料だけの革の中には、引っかき傷などがつくと、塗布している部分が剥げてしまって、目立ちやすいものもあります。顔料をたくさん使いすぎると、厚化粧をしている状態なので、革本来の味わいが減ってしまいます。

メリットもあります。膜を貼っている状態なので、耐久性もあります。手入れもささっと簡単。水にぬれても色落ちがしにくいです。

セミアニリン仕上げ

アニリン仕上げと顔料仕上げのいいとこどりをした仕上げ方法。染料をメインに、顔料をほんの少し使うことで、革の傷やシミなどを隠してくれます。また染料だけで希望の色を作るのはとても難しく、最終的な色あわせにも顔料を使います。液体のときは希望の色でも革に染み込むと違ったなんてこともあります。

顔料が少しだけなので、革本来の質感もあり、艶感や透明感のある表情。

素上げや染料仕上げよりは劣るものの経年変化も綺麗に楽しめます。ほとんどの革の仕上げはこの方法だと言われています。色落ちもしにくく、車のシートやソファなどにも使われますよ。

blueoverでは『おかっぱ』がいい例でしょうか。

白は染色だけで表現するのは難しく、顔料のみで作られることも多い色です。『おかっぱ』で採用しているスムース革は、セミアニリン仕上げを採用しています。うすく顔料をのせることで綺麗な白を表現し、メインを染料にしているので、艶感・透明感があり、革本来の雰囲気は楽しんでいただけます。

余談

タンナーさんから聞いた話。革の汚れ落としに、ラバー消しゴムや、砂消しゴムなどを使うときがありますが、食パンもおすすめだそうです。消しゴムを使うより革の表面を傷つけないので色落ちしにくいそう。

パンくずだらけになるかと思いますが、お試しあれ。

<靴の裏革ライニングの話>

ライニングという言葉を聞いたことありますか?言葉の語源はライナー(liner)で、調べてみると意味は以下のようにありました。

ライナー【liner】 の解説

1 野球で、空中を低く直線的に飛ぶ打球。ラインドライブ。

2 定期船、定期旅客機、または定期長距離列車。

3 取り外しができるコートなどの裏。また、保護用の裏張りや覆い。

4 線を引く道具。「アイライナー」

<goo国語辞書より>

ここで私たちがいうライニングは、靴のアッパーの裏地になる部分なので、③の『保護用の裏張り』を指しています。

下の写真でみてみると、足が入って肌に接する白い部分(青い革の裏側)がライニングになります。保護だけでなく、足の汗を吸い取ってくれるので、靴の中の環境にも関わってきます。

blueoverで採用しているライニング

私たちが採用しているライニングをご紹介します。

- 豚ライニング

- 牛ライニング

- ファブリック

豚ライニング

薄くて軽く、摩擦に強いです。通気性にも優れているため靴のライニングとして、よく使われます。

日本では豚革は100%自給自足できる革なので、革の中では比較的安価に手に入ります。色の再現性も高く、レディースからメンズの幅広い年代で用いられます。

blueoverでは、mikey、おかっぱ、SHORTYなど(腰裏)に用いられ、素上げのものを採用しています。おかっぱ、SHORTYではライトベージュ、mikeyはホワイト。

ライニング屋さんからは『白っぽい色』は嫌がられます。保管していたら、黄ばんでくるので、売り物にならなくなるそうで、取り扱いしているライニング屋さんが少ないです。ライトベージュもホワイトも、探しに探して、たどり着いたライニング屋さんから購入させていただいています。

牛ライニング

豚ライニングより、肉厚です。丈夫で、通気性、吸湿性、耐久性に優れています。毛穴も小さく、見栄えのよさからも高級靴にも用いられる素材です。

blueoverでは、もともと素上げの牛ライニングを使っていたのですが、色ぶれがあり、今は素上げのうえに少しラッカーを吹いて仕上げた革を使っています。キャメルの色を東京のライニング屋さんと一緒に作りました。マッケイ製法のmarco、グッドイヤーのPHOLUSというモデルで採用しています。

この2モデルの中敷は同素材のカップインソールになっています。

ファブリック

一部モデルに機能素材を使っています。通気性、速乾性が抜群で、除菌抗菌性を持つものも多いです。見た目もスポーティなので、スニーカーらしさが表現できます。また、革のライニングの靴と比較すると、足馴染みも早くなります。

blueoverではニットやナイロン不織布にウレタンを貼って使います。mikeyやSHORTYに採用しているのですが、mikeyでは爪先部分の先裏なので、パッと見て分かりにくいかも知れません。

あとがき

日本の靴で、ライニングは革やファブリック以外にも合成皮革や人口皮革、生地などいろいろなものが採用されています。パッと見えにくいところなので、ご購入のときにあまり気にしていない方々も多いかもしれません。

ただ、本来の目的が満たされていないことも多いです。

足を保護してくれること。汗を吸い取ってくれて靴の環境よく保つこと。

この点を注意して、ご購入時にライニングも少し意識してもらうと、靴を長くご愛用できるかと思います。